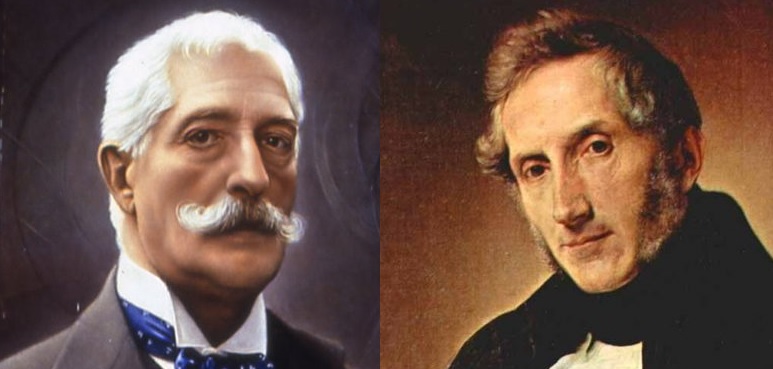

Molto spesso la critica ha parlato di manzonismo di Verga nella sua prosa e non possiamo darle torto, perché Verga era un ammiratore e lettore assiduo del Manzoni. Il tentativo manzoniano di creare una lingua comune non poteva non attrarre i realisti e i veristi dell’Italia centrale e meridionale, in quanto la soluzione <<dialettale>> (sia pure attraverso il fiorentino profondamente collegato alla lingua letteraria), attuata nei Promessi Sposi, non poteva non apparire rivoluzionaria da un lato e contraddittoria dall’altro, rispetto alle varie esperienze linguistiche delle regioni non toscane. Le mire di Verga e di Manzoni erano in parte convergenti, ma non potevano esserlo del tutto.

Manzoni, rappresentando nei Promessi Sposi una società del passato, quella italiana del Seicento, non avrebbe potuto farlo con una lingua seicentesca; infatti cercava una lingua propria e a lui contemporanea, la quale servisse a comporre come un puzzle la realtà narrata, a dar voce ai personaggi con opportune regolazioni sintattiche e lessicali, a dare un senso al parlato dei più umili e che permettesse all’autore di applicare al suo mondo le profonde riflessioni della sua esperienza di vita.

Verga invece, descrivendo e interpretando nelle sue opere una società arcaica ma attuale, poteva farlo con la lingua di quella società, che veniva a coincidere con quella parlata da lui stesso, quasi sempre immerso e assorbito nei personaggi e nella voce corale presente nella narrazione. La sua difficoltà consisteva nel tentativo di individuare una lingua che doveva essere l’italiano e al tempo stesso fosse in grado di rendere il costume e il parlare di un particolarissimo ethnos; doveva insomma essere insieme lingua nazionale ed etnificata.

Verga, in una lettera scritta al letterato Del Balzo, diceva di trovare <<difficoltà immensa>> a dare ai suoi personaggi quel <<colorito giusto>> che voleva dare loro con tutte le sue forze. Alcuni dei suoi ammiratori, ad esempio il giornalista-scrittore Scarfoglio e il poeta dialettale Alessio Di Giovanni, lo criticarono su certi aspetti: il primo lo accusò di non aver fatto parlare in siciliano i siciliani delle sue novelle, il secondo di non aver scritto in puro siciliano i Malavoglia e gran parte delle Novelle rusticane. Ma Verga, scrivendo a Capuana nel 1911, gli confessò che il pensiero lo sentiva nascere dentro di sé in italiano e che, se voleva scrivere in dialetto doveva tradurlo mentalmente; aggiungeva inoltre che così era nei <<malati di letteratura>> come lui e in tutti gli scrittori e che tradurre in schietto dialetto la frase nata in altra forma era impossibile, se non a qualche poeta popolare.

Questa confessione di Verga dimostra che egli sentiva i suoi limiti nei registri linguistici e da questa consapevolezza trovava l’illuminazione e la soluzione a lui congeniale. Nel 1889, in una lettera al suo traduttore francese Edouard Rod, dichiarò di avere unicamente cercato nei Malavoglia di mettersi nella pelle dei suoi personaggi, di vedere le cose con i loro occhi e di esprimere le loro idee con le loro parole. Infatti già nel 1881gli aveva confidato: Il mio è un tentativo nuovo sin qui da noi, e tuttora molto discusso, di rendere nettamente la fisionomia caratteristica di quei racconti siciliani [Vita dei Campi] nell’italiano; lasciando più che potevo l’impronta della propria, e il loro accento di verità.

Quindi Verga dimostrava la sua consapevolezza della laboriosità e complessità del suo obiettivo: <<La mia… prosa difettosa, tormentosa e tormentata, sia pure, per voler avere il “suo colore”>>.

Verga approfittò molto della situazione linguistica italiana, sentì la spinta di una vera e propria unificazione linguistica, seguì il Manzoni, ma avvertì l’astrattezza della proposta manzoniana e, piuttosto che farsi fautore di una soluzione dialettal-nazionale della questione della lingua, che molti contestarono all’autore dei Promessi Sposi come, ad esempio, il linguista-glottologo Graziadio Isaia Ascoli, capì che, come in ambito nazionale, c’era pure da parte degli intellettuali delle singole regioni un impegno ad arrivare ad una propria lingua colta. Solo così l’espressione di una cultura regionale, parzialmente distinta dalle altre varietà locali presenti in Italia, poteva sentirsi a proprio agio molto più che nell’uso di un dialetto fiorentino arbitrariamente chiamato “lingua nazionale”. Il linguista Tullio De Mauro ha enunciato chiaramente questa situazione linguistica dell’Italia unita e ha dimostrato come essa sia stata il presupposto istituzionale di alcune vive esperienze letterarie, tra le quali lo stesso verismo verghiano.

Negli anni dei Malavoglia, la simpatia per le varietà regionali dell’italiano e per l’italiano parlato che andava sorgendo era, come rileva De Mauro, una cosa rara, più rara della simpatia per l’uso dei dialetti. Quindi Verga, avvertendo il corso della storia linguistica italiana e innestando su di esso la propria opera letteraria, riuscì a offrire quel senso di naturalezza e di fusione della lingua: attingendo cioè in maniera manzoniana al lessico e al fraseggio fiorentino, ma anche all’italiano della sua Sicilia, evitando il purismo cruscante o manzoniano e facendo una scelta sociolinguistica nuova ed una originale proposta di stile.