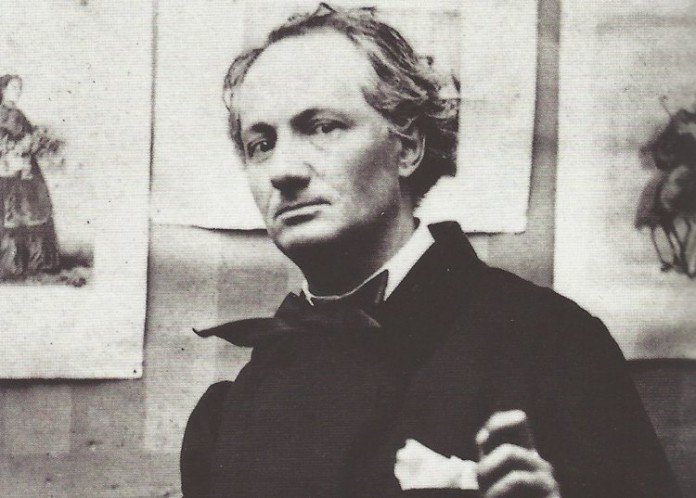

Nasco a Parigi nel 1821, è il 9 aprile, mese crudele, giorno malinconico. Mio padre lo conosco poco, mi dicono che è stato un funzionario del Senato, ho solo sei anni quando muore, resto con mia madre che non ci sta tanto a pensare, si risposa dopo po’ con un generale, cosa che non riesco a digerire. Tutto mi diventa indifferente, abbandonato da mio padre troppo presto e da mia madre che non pensa al mio tormento. Ribelle lo sono sempre stato, non voglio essere un uomo come tanti, un borghese con la sua brava morale, soprattutto con la morale d’un patrigno che pure in casa è generale. Essere un uomo utile mi è sempre parso rivoltante, fin da ragazzino, disciplinato neppure un istante, ché dal liceo vengo espulso, troppo irrequieto, troppo a modo mio. Non mi ferma nessuno, ho diciott’anni quando comprendo che il mio destino sarà bere vino, scrivere, fumare, frequentare lupanari, pure se la mia famiglia vorrebbe farmi andare in giro per amministrare strani affari. Parto per Calcutta, faccio scalo a Bourbon, mi fermo a Maurice, poi torno a Parigi, lontano non so stare dalla vita del perfetto bohémien. Théophile Gautier è tra i miei pochi amici, lui mi inserisce negli ambienti giusti, è il mio Virgilio nell’inferno di Parigi, dove sprofondo tra feste e bordelli, donne discinte, artisti da strapazzo. Il solo vero artista sono io, albatro ferito sulla nave, altero e sprezzante quando resto in piedi, relitto cadente quando bevo troppo e lascio la droga arbitra dei momenti. Théophile mi introduce nei posti più importanti, apre le porte del mondo culturale; entro nel Club des Hashischins, conosco De Nerval, Delacroix, Balzac, scrivo La Fanfarlo, prosa di poco conto.

Ho 27 anni, inquieto come sono, non posso fare a meno di lottare per i diritti, per le libertà; è il 1848, l’anno giusto per chi si fa prendere dal delirio dei furori, da tutti i moti rivoluzionari. Gustave Courbet lo conosco dopo, mentre leggo Edgard Allan Poe e lo traduco; la mia vita nei versi del poeta, nei suoi racconti, nei meandri del mistero, mentre ascolto Saint-Beuve dispensar critiche austere. Amore mercenario è la mia vita, forse Apollonie qualcosa in più, ma non riesco a portare avanti una storia un poco regolare, non fa per me, non riesco a seguire i principi del mondo borghese in generale. I fiori del male è il mio dono letterario, pubblicato nel 1857, discusso e dissacrato, persino sequestrato, dicono che sia osceno, non sanno neppure cosa sia la poesia questi giudici con i pennacchi in testa. Mi condannano insieme all’editore, paghiamo una multa, il libro può tornare a circolare, mi censurano alcune poesie che poi rimetteranno al loro posto, la storia come sempre aggiusta i torti. I fiori del male è poesia moderna, pura lirica, arte composta d’arte, atroce e dolce come dirà qualcuno, un libro che è pure la mia vita, il mio martirio.

Metafore e simboli dispensate a piene mani, visioni assurde, ricordi di Allan Poe, stile ricercato, musica del verso; canto Parigi e le sue strade antiche, la mia città, i sogni disperati, tra fumi d’oppio e vino, sesso e passioni. Malinconia e modernità, giorni sempre uguali, il quotidiano in un dedalo di viali e boulevard, poveri crocicchi dissoluti. Canto la paura, il panico, gli inganni della vita, i trabocchetti che dispensa il fato; canto le stelle, le notti in mezzo al mare, il blu del cielo, i giorni trasfigurati dalla droga. Canto il male, pochi mi comprendono, forse soltanto Hugo e alcuni poeti; canto lo spleen, la noia dell’esistenza, l’accidia, il male di vivere che lungo questa vita ho incontrato, ma non vengo accettato. Prosa poetica, poesia dimenticata, corrispondenze di amorosi sensi, profumi e colori, suoni che rispondono; canto zingari in viaggio, vita perduta, uomini e mare, entrambi tenebrosi; canto la sera e il tempo, i gatti e i viaggi, tutti i miei ricordi, conditi da uno spleen dei tempi andati, da giorni zoppicanti. Canto crepuscoli serali e mattutini, quando l’orizzonte si chiude come alcova, l’uomo impaziente si trasforma in belva; sento cantare piccole orchestrine, vedo ladri senza pace, prostitute, ruffiani, luridi assassini.

Tramonti romantici, inni alla bellezza, vino bevuto, lacrime versate, rimpianti nel dolore dei mortali, labbra mai baciate, volti lasciati andare, tra tutte le belle passanti che non so trattenere, mentre intravedo nelle tenebre una tomba. Sono in anticipo sui tempi, ormai lo so, pure se il mio canto mi renderà glorioso, un tempo capirete, contemporaneo per l’eternità, rivoluzionario inquieto, appassionato di bordelli e poesia, ché la vita non è fatta per i santi, la dignità resta una noia mortale. Spirito vagabondo che vaga senza meta, osterie e bordelli, solitudine e dolore, cantore del momento perso, dell’occasione che ho già perduto, della passante che non ho baciato. Provoco per stupire, sconvolgo con la bellezza dei miei versi conditi di disgusto e depressione, di malinconici momenti d’abbandono. Scrivo persino un saggio sulla droga e tutti i paradisi artificiali, ma comincio a star male, forse bevo troppo, mi assalgono attacchi cerebrali. Ho 43 anni quando conosco Wagner e la sua musica immortale, vivo a Bruxelles, in quel Belgio tanto odiato, scrivo molto, ripubblico la mia opera migliore completa di tutto il mio lavoro; la gloria non mi bacia, resto un airone sul ponte della nave, i marinai spengono cicche sul mio corpo distrutto dalla droga. Sono a Namur, quando mi coglie un ictus assassino, tutta la parte destra che si ferma, tiro avanti ancora un anno, poi, in piena estate, il 31 agosto, nella mia Parigi, saluto i Campi Elisi e l’arco di trionfo, sotto le stelle splendenti e artificiali della mia dolce e antica ville lumière.