Durante una delle sue “Lezioni americane” il nostro Calvino, straordinario conoscitore e interprete, tra l’altro, delle innumerevoli possibilità offerte dal linguaggio e dalla lingua letteraria, ci avverte (e siamo alla metà degli anni ’80 del Novecento) che: «Sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio…». L’oggi, a riguardo dell’incomunicabilità che governa la vita quotidiana degli individui (scandita, per esempio, dal continuo ricorso a tutti i diversi strumenti tecnologici inventati per connetterci gli uni agli altri in tempo reale ma che separano le persone invece di unirle, aggravata poi da un’altra pestilenza della quale non è questa l’occasione per parlare) non è dissimile da quanto accadeva in anni non lontani. L’incomunicabilità (che si sposa con le difficoltà delle relazioni sociali) è un dato ricorrente, nella vita e in letteratura, e a fronte del quale, come suggerisce Calvino, si deve ritornare al significato originario delle parole e a un loro uso adeguato, affinché si possa restituire alla lingua la sua forza conoscitiva, affinché essa si ribelli all’ «automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, a diluire i significati, a spegnere ogni scintilla». Sembra, quindi, si possa dire, a ragione, che non è un caso che proprio una donna americana, scrittrice, assegni funzione di prologo, per il suo primo libro, a quella bellissima riflessione del grande Italo Calvino. Considerazioni che la scrittrice americana ha fatto proprie: «Oggi siamo, mi sembra, in un tempo in cui l’incomunicabilità è imperante (la medesima situazione si è verificata nei primi decenni del Novecento: ho in mente Pirandello, per esempio) e si manifesta anche nell’uso approssimativo del linguaggio. Si tratta forse di un dato ricorrente ad ogni inizio di un nuovo millennio? Anche all’inizio dell’Anno Mille i popoli erano ammutoliti: si avvertiva un cambiamento di cui non si conosceva ancora il contenuto né la portata… E anche oggi, mi sembra, stiamo vivendo in un clima di cambiamento davvero profondo. L’intuizione di Calvino è quella per cui è necessario che il linguaggio metta le ali, così come deve farlo il pensiero e che si smetta di ridurre la lingua alla semplice urgenza del comunicare che oggi produce spesso, aggiungo io, il degrado della lingua parlata e scritta, anche letteraria».

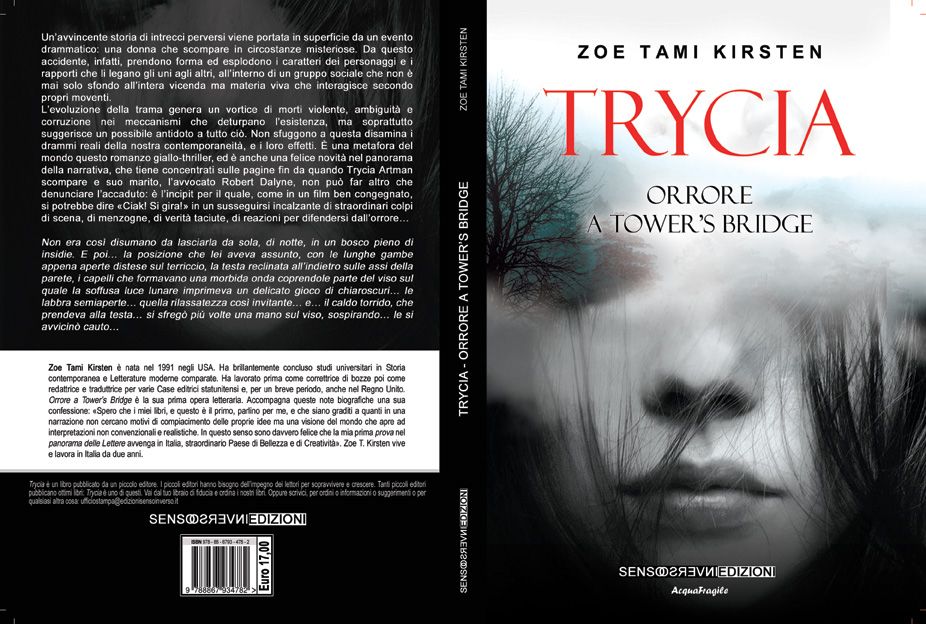

Ecco, posso dire che il libro dal titolo “Trycia, orrore a Tower’s Bridge” di Zoe Tami Kirsten (edito da SensoInverso) è, nel senso appena detto, anche un dirompente atto di ribellione che salutiamo con piacere perché ci mostra cosa significa, in letteratura, restituire un senso alla lingua quando il linguaggio viene privato della sua facoltà di comunicare. Della varietà dei registri linguistici, che esplodono con la forza di una vampa incendiaria, adottata da Zoe T. Kirsten, si privilegia l’intera storia che ha per protagonista Trycia, consegnandoci un marchingegno narrativo di grande attrattiva. E non solo per lo stile: la storia di questa donna la cui misteriosa sparizione è al centro della vicenda, e che impariamo a conoscere lungo l’intreccio di episodi e di eventi che non risparmiano nessuno, ci convince della bontà di questa prima opera letteraria della scrittrice nella sua capacità di consegnarci una visione del mondo che, abbandonando i moduli convenzionali di certa narrativa, ci porta in un meccanismo di situazioni ambigue, violente, di menzogne dalle quali nessuno dei personaggi si distingue, e nelle reazioni adottate, come avverte la stessa Zoe T.K., per difendersi dall’orrore. Ma ciò che eleva il libro dal rischio di diventare un mero specchio della realtà attuale è – oltre alla storia in sé, visionaria nel senso più alto del termine e giocato, appunto, sull’uso sapiente del significato delle parole – il carattere dei protagonisti e dei personaggi, uomini e donne, tutti indimenticabili, tutti scandagliati con perizia nei propri movimenti e moventi interiori, tanto da farci interrogare anche su questa scrittrice, così giovane e già così matura nella conoscenza della ‘grammatica del vivere’. Una scrittrice, peraltro, che desidera rimanere nell’ombra: Zoe T. Kirsten non vuole mostrarsi, ci dice, e, anzi, come dichiara anche nel retro della copertina: “Vorrei che i miei libri parlassero per me…”. E, infatti, di lei non sappiamo praticamente nulla, oltre al suo nome e al fatto che vive in Italia, nelle Marche, da pochi anni. È un atto di grande umiltà, a ben pensarci, questa discrezione di sé nell’odierna corsa alla visibilità e alla ricerca del presenzialismo a tutti i costi. Ed è anche un riconoscere che l’opera viene prima dello scrittore: l’autonomia dell’opera d’arte che fa i conti con una sorta di anonimato dell’autrice è, si può ben dire, un connubio interessante. “Trycia, orrore a Tower’s Bridge” ci racconta, nel genere del giallo/thriller, e con una forza anche umoristica inusitata, di esistenze percorse da un dramma originario che verrà svelato solo alla fine, attraverso un ventaglio di circostanze di grande intensità. E, come nel migliore canone del dramma, all’umorismo, amaro e a volte scintillante, si accompagna nella storia di Trycia, sotto le righe, una malinconia che s’avverte inevitabile: nel percorso scabroso e non conformista al quale ci sollecita Zoe T. Kirsten, scopriamo che, con grande delicatezza, ma pure con verità deflagrante, non sono trascurati alcuni accadimenti della vita vera contemporanea che hanno segnato e segnano l’esistenza di chiunque: dal rapimento al barbaro assassinio di Giulio Regeni, alla prigionia di Patrick Zaky (e alle loro connessioni con gli affari economici tra Belpaese e Egitto), al terrorismo di matrice islamista e a ciò che ruota intorno a tutti questi tragici eventi. Fattori della degenerazione della società attuale, in una visione del mondo che, come la stessa Trycia, non fa prigionieri, squassa il consuetudinario approccio alla realtà, e forse non è neanche un caso che questa storia l’abbia scritta una donna: anche di questo siamo davvero grati a Zoe Tami Kirsten.